- めまぐるしく状況が変わっていき、さまざまな要素がからみ合っていて、過去に成功したやり方をしても必ずしも同じ結果が得られるとは限らない。

- 施策と結果の因果もわかりにくく、計画がうまく進んでいるかどうかも明確でない。

- リーダーが指示をしようとしても、変化スピードの速さと変化点の多さにより、すべてを指示しきれない。

- だからこそ、指示待ちではなく、自ら考えて動ける『自律性』の人材が不可欠になる。

こんにちは!!keeです。上の4つのリスト、何の話だかわかりますか?

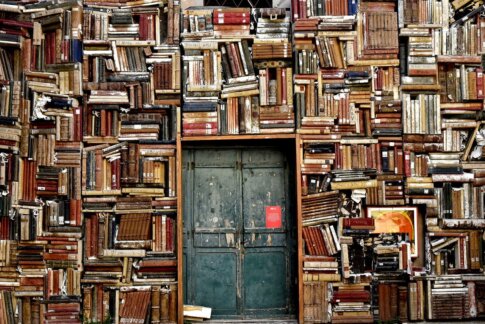

…これはサッカーの話です。今さらですが私はサッカーが好きです。そして『アオアシ』が大好きです。マンガレンタルで何度目かの全巻読破後(最終巻がそろそろ)に立ち寄ったビジネス書のコーナーでアシトを発見!!

『アオアシ』はサッカーの考え方を仕事につなげて考えるためには、最高のマンガらしく、『自ら考えて動ける人材』へのヒントを『サッカー的な思考法』から得ようというのが本書の目的みたいです。

『青井アシト。プレーが切り替わったことにすら気付いていない』

『それは彼が勘でしか動けない、感性のプレーヤーだからだ』

『聞こえはいいが、彼の場合、あまりにも極端すぎる』

『時に見せるすばらしいプレーも、自分のことなのに、一つとしてきちんと振り返って説明できまい』

『個人戦術とは程遠い。当然だろう。言語化もできないようなプレーなのだ』

『別の局面での再現もままならん。それでは駄目なんだよ…』

伊達 望(東京シティエスペリオンユース ヘッドコーチ)

『アオアシ』はJリーグのユースチームを舞台にしたサッカーマンガです。

サッカーマンガでは珍しく主人公のポジションはサイドバック、私も社会人リーグでサイドバックだったので勝手に親近感が湧きます。

主人公の青井アシトが、何度挫折しても絶対にあきらめずにトライ&エラーをくりかえし、ひたすらに努力を惜しまず、大きな壁に立ち向かい仲間と一緒に乗り越える姿に心が震えます。

サッカーの基本や戦術も学べるので、サッカー好きには学びにもなります。

そして世界と比較した日本サッカー育成の現状をが描かれています。

第1章 観察

入力情報=アクセス情報量×吸収率

- 吸収率を高めるには、偏見を無くす(減らす)。

- アクセス情報量を増やすには、視野を広げる。

人は、自分の見たいものしか見えていない

人は、自分にとって重要だと思う視点にフォーカスをします。ロックオンともいいます。

ある視点に『ロックオン』すると、それ以外のものが『ロックアウト』されて見えなくなります。

無意識の偏見のことを『アイコンシャス・バイアス』と言います。

アイコンシャス・バイアスは無くせませんが、無くすことはできないと自覚することはできます。

その自覚を持ったうえで、物事の評価を決めつけずに受け取る素直さを身につけることができれば、情報の『吸収率』が高まります。

自由とは、選択肢を持っていること

エスペリオンユースの圧倒的エース・栗林選手はこう言いました。

『僕はいかなる局面でも、どれを選んでも正答となる4つの選択肢を持ち、1つを選ぶ』

かっこいい。

それに対してアシトは『選択肢なんて…俺にはない。「これぞ」と思うプレーはいつも1つだ』と。

観察力が高いと、選択肢が増えます。選択肢が増えると、自分の意思でよりよいもの選ぶことができるのでプレーの自由度が高くなります。

『選択肢を増やす』には、どうすればよいでしょう。

それにはまず、観察力を高めて『見えているもの(インプット)を増やすこと』です。

それはサッカーで言うと『首振り』です。基本的にはボールを受ける前に2回、受けた後に2回。

ちなみに元スペイン代表のシャビの1試合の首振り回数は550回。ニワトリ以上です(笑)

でもそれは機械的にただただ首を振ればいいのではなく、回数の問題でもなく、何を見て、何を把握するかが重要です。

サッカーでテレビ観戦すると、みんな思うことがある。

あっちが空いているじゃないか…。なんで出さないんだ…。目が付いてないのか…。

でもあれは、テレビカメラが上から撮ってるからわかること。

だけど、高いレベルの試合では、まるで上から見下ろしているようなプレーをする選手がいる。

第2章 判断

判断=価値基準×入力情報

『ラーメンが好き』という価値基準の人に、『ラーメン』という入力情報を入れると、『好き』とか『食べたい』という判断がなされます。

『判断』というプロセスでは、価値基準によって入力情報が処理(計算)します。

より良い判断をするためには、よい価値基準を持つことが大事なのです。

では、よい『価値基準』を持つには…1.1力という考え方があります。

普通の状態を『1.0』、ちょっとご機嫌、ちょっとポジティブを『1.1』ちょっと不機嫌、ちょっとネガティブを『0.9』とします。

『1.1』の人と『0.9』の人が一緒にプレーするとしましょう。

1.1×0.9=0.99になります。1を下回ってしまう。

この世界は、ダークサイドの方がパワーが強いんですね…。

物事を『0.9ではなく1.1で解釈する』という価値基準を持てるとよさそうです。

『1.1であり続ける』ことが理想的ではありますが、『0.9になってはいけない』という意味ではありません。誰でも凹むときはあります。大事なのは『0.9にならないこと』ではなくて、『0.9になっている自分に気付き、修正するスキルを身につけること』です。

この修正力を『レジリエンス』と呼んだりします。

『思考』という言葉は『思う』と『考える』と書きます。

『思う』とは、直感的・感情的でコントロールできない。

『考える』とは、論理的・理性的でコントロールできる。

つまり『思考する』というのは、『思ってしまったこと』を踏まえて、どう処理するかを『考える』ことになります。

こう考えると、0.9を選ぶか1.1を選ぶかは、『思ったあとに考えて選ぶこと』ができます。

すなわち、どちらを選ぶかは『常に自分で決められるもの』なのです。

第3章 実行

課題=理想ー現実

- 理想『仮説どおり、うまくいった状態』

- 現実『試行の結果、仮説どおりにはうまくいかない現状が確定する』

富樫がアシトに『止めて、蹴る』を教えてくれることになったときに、

富樫『オープンに止めろ』

アシト「なんなんだよ、そりゃあ」

富樫『ボールを止めるってのは、別にそれ自体が目的じゃねえんだよ」

アシト『?????????』

富樫のアドバイスの意味がわからないまま、ダメだしされ続けてイラ立ったアシトは、

『そこまで言うなら手本見せてくれよ!!!』と至近距離から強いパスを蹴ります。

簡単なパスではないのにも関わらず、富樫は流れる様なタッチでボールを止め、狙った照明のポールに正確に蹴り当てました。

その手本をみたことでアシトの『理想』が明確になり、『オープン』って…ひょっとして…と『仮説』が生まれます。

アシトの仮説はこうです。

『ボールを止める目的とは、ボールを動かすためなんだ。動かすために止める!だから次にボールをどこに動かすか、考えて止めなきゃダメだ!』

それまでの誤解についても言語化に成功します。

『今までの俺は、足元に止めるという言葉にとらわれすぎて、多少窮屈でもとにかく足元に置くことばかり考えてた。でも、そうじゃない!オープンってのは、視野のことだ!どこにでも一発で打てる自由な位置にボールを止める!!!』

このように仮説を持つことで、理想と現実のギャップが明確になるため、『気づき』が生まれます。

学びの取れ高は『ふりかえり』で決まる

ふりかえりのキーワードは『言語化』です。

『言語化の重要性』はアオアシの大きなテーマの一つになっています。

言語化の効能は3つあります。

- 頭の整理ができる

- 無意識の行動を意識化できる

- 他人に伝達できるようになる

もし『ふりかえり』をしていなければ、ただプレーしただけで気づきの少ないまま次に進んでいってしまうはず。

サッカーノートなどの重要性はここにあります。言語化することで再現性が高まります。

第4章 才能

↑今なら無料会員登録で無料で読める↑期間限定です!!

自分の才能は、自分が一番気づいていない

『アオアシ』の面白さのひとつは、アシトが「視野の広さ」という自分の稀有な才能に気づいていないところにあります。

人はたいてい、『自分のことは自分が一番わかっている』と思っています。

この偏見のおかげで、多くの人が自分の才能に気づかず、強みとして活かせないまま過ごしてしまっています。

真の強みであればあるほど、自分にとっては自然に苦もなくできることなので、『こんなことは誰でもできる』と思い込んでしまいがち。

『かつて天才だった俺たちへ』

♪その物差しじゃ測れない、測らせる気もない♫

人間は考える葦である

ブレーズ・パスカル

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。